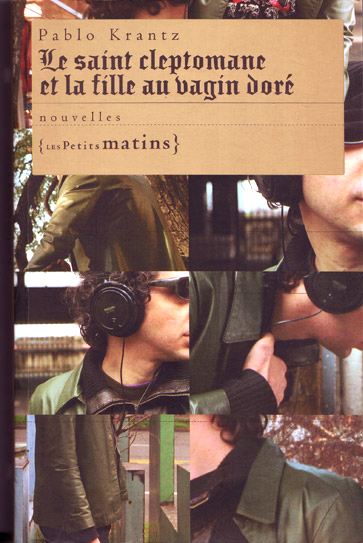

El santo cleptómano y la chica de la vagina dorada

No, la verdad es que me era absolutamente imposible soportar a la terrible Vicky Moriarty. Había terminado saliendo y hasta soñando con ella por el embrujo de su apellido, por aquel mítico Dean Moriarty de En el camino; pero, finalmente, el único toque aventurero de la tal Vicky era aquella particularidad suya de quedarse dormida en cualquier parte, por culpa de una enfermedad bastante rara cuyo nombre nunca conseguí memorizar. Ya no sé cuántas veces, en alguna expedición campestre del Club de Amigos de los Pájaros al que pertenecía, la habían perdido de vista y la habían terminado encontrando cien metros más atrás, durmiendo parada apoyada en un arbusto.

Es que mirar pajarracos con su largavistas importado era una de sus actividades favoritas, e innumerables veces había intentado arrastrarme a las islas del Delta a acompañarla. Como yo nunca aceptaba, terminó preguntándome si era que estaba celoso de los de su Club. ¡Puta madre, celoso de esos bizcos anteojudos de remera con cuellito! ¡Me bastaba con verlos hacer malabarismos callejeros con las llaves del coche de papá en las esquinas de cerca del colegio, o abrir y cerrar una y mil veces sus navajitas suizas de ciento ocho funciones –que eran al mismo tiempo su mayor orgullo y su único tema de conversación–, para tener ganas de vomitar durante un par de cuartos de hora! ¡Por mí bien podían hacer un sexteto y entrechupársela salvajemente si les divertía!

Porque hay que decir que lo único que despertaba a la penosa Vicky Moriarty era que se la cogieran, y tantas veces como fuera posible. Lo cierto es que el único lugar donde no se quedaba dormida era en la cama. Ahí su rostro casi estúpido y su horrible gusto para vestir y hasta su clara incapacidad para enhebrar un pensamiento con otro se hacían a un lado, dejando al descubierto una de las vaginas más lubricadas de esta parte del mundo, y un cuerpo pequeño pero perfecto, moldeado en los entrenamientos de gimnasia deportiva de su infancia, y luego perfeccionado en las patéticas aunque eficaces clases de aerobic de su adolescencia.

Tal vez, lo mejor para ella hubiera sido dedicarse al salto en alto o al fisicoculturismo, a actividades que no necesitaran en absoluto de inteligencia o de gracia. Pero había descubierto el deporte de las camas y ya nada la había detenido en su afán de perfeccionarse. Era una chica nacida bajo el sino de la voluntariosidad, y de golpe el descubrimiento de un talento especial para algo la había llevado directamente a ahondar cada vez más en la cuestión.

Así fue que empezó a ganarse en el colegio una justa fama de perra en celo. Ya no sé cuántas noches me desperté entre sudores, pensando en su vagina chorreante y su rostro vicioso sacudiéndose sobre mí como en una silla eléctrica. En esos momentos volvía a ella su verdadero lenguaje, que era el de los gemidos y los chillidos ahogados (dicho sea de paso, era una lástima que no existiera ninguna manera legal de explotar comercialmente aquel don tan extraordinario). ¡Dios, pero apenas el asunto terminaba yo no deseaba más que una cosa: escaparme al bar más cercano a tomar algo con quien sea, o dar una solitaria vuelta bajo las estrellas meditando acerca de nada! ¡Cualquier cosa con tal de irme de ahí! Y parece que ella había terminado dándose cuenta –no era demasiado difícil, así que sólo tardó un par de meses en comprenderlo–, porque cada vez me ponía más trabas para acostarme con ella. Que mi madre, que tu padre, que los pájaros, que la cabeza, que me duele, que charlemos.

Así que ahí estábamos. Yo le arrojaba temas de conversación y ella los destrozaba en tres zarpazos como una leona torpe destrozaría la mano que le extiende comida. Si en quince minutos más no conseguía llevármela a la cama, planeaba irme a vagar por la avenida vecina, a fumar cigarrillos y mirar pasar a las chicas, disfrutando de una compañía más agradable –la mía propia, sin ir más lejos. De hecho, en aquel momento estaba por comenzar, en esa misma avenida, la Hora de los Perdedores, el momento en que los fracasados de todo calibre y edad (ya que hay que entender que la mayor parte de los perdedores nacen perdedores, y que sólo un esfuerzo sobrenatural puede extraer a un hombre de las fauces de su destino) invaden la ciudad, y uno puede sentirse reconfortado por ser al menos el que es, o experimentar una poética piedad hacia el género humano en su conjunto, hacia todos aquellos que habrán de perder una a una sus ilusiones hasta terminar extraviándose solos por los Desiertos de la Muerte, sin más preparación que la que puedan brindarles los programas de televisión de después de medianoche…

En fin, Vicky y yo estábamos sentados ahí, en las condiciones ya explicadas, en el bar de la esquina del colegio, cuando acertó a pasar por ahí Julito Ayala, uno de mis enemigos número uno. Ver su pelo naranja y su cara pecosa bastaban para darme deseos de volverme monje o de asesinar –según el día.

–¿Qué hacen, chicos? –preguntó el muy imbécil, con esa manera desagradable de hacerse el simpático que tenía cuando no veía a nadie más a quien molestar y tenía un buen rato que perder en medio de la completa inutilidad de su vida. Le contesté con un gruñido que debe haber confundido, en su jerga zoológica, con una invitación a sentarse, porque eso fue lo que hizo de inmediato.

–¿Qué cuentan de bueno? –preguntó, en un espasmo de inspiración.

–Sólo idiotas que pasan. Sos el decimo octavo, y sería bueno que siguieras pasando –iba a contestarle, pero Vicky, viendo mi mirada hostil, y siempre con ganas de molestarme, le dio una cordial bienvenida. Había que desconfiar de ella: era capaz de revelarle hasta nuestros truquitos amorosos más secretos al primer estúpido que apareciera.

–Estábamos hablando del examen de biología. Parece que va a ser sobre fitoplancton –le contestó.

Él le retrucó con una frase insípida, ella se esforzó por recordar un dato intrascendente y luego ambos llegaron a la conclusión que todo el mundo conocía con aire de estar descubriendo la Atlántida.

Entonces yo empecé a ser víctima del famoso Síndrome del Aniquilamiento. Comencé a hundirme en la silla, perdiéndome en algún lugar entre las circunvoluciones de mi cerebro, entre las razones para irme y las razones para quedarme y los deseos de que el mundo y yo fuéramos distintos y llegáramos a un acuerdo más conveniente para ambos. Llegaron entonces dos miembros del famoso Club de Molestadores Profesionales de Pájaros, junto a un par de imbéciles más. Todos sorbían interminablemente sus cervezas importadas o sus Coca-Colas, encendiendo sus cigarrillos mentolados con Zippos de cien pesos poniendo cara de ya ser adultos y habilidosos encendedores de cigarros profesionales, riéndose de los desabridos chistes de Vicky como si estuvieran frente a la reencarnación de Rabelais. En realidad, supongo que estaban todos como drogados por el humo rosado y dulcísimo que parecía brotar de sus pantys naranjas, y no pensaban más que en escalar posiciones en su mundo hasta lograr finalmente acostarse con ella.

Pero hagamos ahora un ligero y muy excusable paréntesis.

Para decirles que, cuando yo recién empezaba mi adolescencia, mi visión del Paraíso era, por lo menos, bastante curiosa: una mesa con cinco o seis personas que llevaran una charla sin dificultades –no como cuando hay sólo dos personas y los temas van extinguiéndose rápidamente sin dar lugar a ningún sucesor. Yo estaría sentado en un rincón, despreocupado de toda otra cosa que no fuera más que tomar cerveza, fumar cigarrillos y hacer comentarios ingeniosos o cínicos que adornaran o destruyeran la conversación principal. Sin olvidar, por supuesto, la presencia de una chica hermosa y repleta de sagrada cordialidad cuya atención y amor iría captando lentamente a través de mi lluvia de ingeniosidades. Ustedes se preguntarán cuál era entonces mi diferencia con todos estos pelagatos de los que les he estado hablando. Y la verdad, me decepcionan un poco, al andar haciéndose preguntas por el estilo. Porque bueno, creo que ya están grandecitos como para saber que, en todos los asuntos de este mundo, las diferencias pasan por cómo se hacen las cosas y no por lo que se hace en sí mismo.

Pero en fin: en aquella lejana época, yo era –o me consideraba– demasiado tímido como para aspirar a mayores ambiciones. Y en esta tarde junto a Vicky de la que les estoy hablando, ya hacía tiempo que había entrado al mundo de los adultos precoces, que sólo desean obtener lo que quieren lo antes posible. Aquella mesa a la que me encontraba sentado distaba mucho de resultarme el sitio ideal donde cultivar mi espíritu. Ya eran ocho o nueve los participantes del mitin acerca del examen de biología, aunque todos ellos en realidad no quisieran más que una cosa: hacerle un examen a la biología de Vicky, ya que en aquellos años y en aquel colegio no había demasiadas chicas que se dejaran hacer. Así que todo el mundo, incluso los tipos habitualmente más callados y energuménicos, hablaba como un entendido en cualquier tema que se tratase.

De pronto decidí que no podía más: me levanté y le dije a Vicky:

–¿Nos vamos?

Me miró como si yo hubiera enloquecido: ¡por Dios, irse, cuando ella acababa de encontrar su propia visión del Paraíso! Nueve jóvenes admiradores (idiotas o no, no venía al caso) hablando alrededor suyo, soñando con acostarse con ella, con la lengua por las rodillas, el cerebro atrofiado y el miembro radioactivo. Obviamente me dijo que no, que yo nunca podía quedarme en ninguna parte, que ella estaba bien ahí, y que si quería podía irme, sin problemas. Así que, por supuesto, tuve que irme: la puta de Vicky no me había dejado otra posibilidad. Y mi propia noción de “elegancia de los instantes” como justificación ante la absurdidad de la vida podía llegar a perecer desfigurada si me quedaba ahí siquiera un par de segundos más.

Los ocho idiotas deben haberse quedado petrificados de alegría, viéndome perder mi puesto, al borde del ridículo, dejándoles el campo abierto para la primera dosis de amor libre de sus vidas, después de las prostitutas dominicanas pagadas con el dinero de sus padres en los alrededores de Punta del Este. Pero no me importó: tenía una hora y algo hasta que las clases recomenzaran y pensaba pasarla de la mejor manera posible. Y, por supuesto, lamentarme no estaba entre mis planes. Como decía mi padre, “A mal tiempo, buena corbata: si estás herido, no te lo demuestres ni a vos mismo.” O, como yo suelo agregar: “No odies mañana lo que puedas odiar hoy.”

Me fui entonces en busca de mi amigo Arnoux. Sabía dónde encontrarlo, porque siempre se sentaba en la misma escalera a tragar su comida y esperar un milagro ocasional que lo colocara en ruta hacia las estrellas. Es que Arnoux era lo que se dice el modelo del perdedor. Pero no hablo del perdedor novelesco, ese sujeto pasablemente guapetón e inteligente que pierde sus oportunidades de “convertirse en alguien” por culpa del alcohol y de su rebeldía, más o menos activa, contra las leyes del mundo. No: Arnoux era más bien el pobre tipo, el sujeto bonachón y acomplejado, lleno de obstáculos invisibles, ese tipo de gente que un buen día desaparece sin dejar ningún recuerdo preciso, o que incluso se disuelve en un recuerdo-injerto que engloba a tres o cuatro personajes de su calaña en uno solo. No sé qué beca rara había conseguido para terminar en esa escuela de ricachones. Era hijo de un portero muy viejo que no terminaba nunca de morirse, y ya nadie recordaba que su nombre era Antonio: todos lo llamaban por su apellido. Claro que lo más común era que nadie lo llamara de ninguna manera; hacía tantos esfuerzos por pasar desapercibido que hasta los profesores parecían haberse olvidado de su existencia y le ponían una nota mediocre e invisible, sin prestarle atención a lo que hacía o dejaba de hacer.

Ya hacía varios días que no iba a verlo, porque había estado muy ocupado con las manías de viejo electrodoméstico de mi amiguita Vicky. No sé por qué solía sentirme muy a gusto con Arnoux, sobre todo desde que las autoridades del colegio habían desarmado la Sociedad de la Navaja (de la que yo nunca fui realmente miembro, pero sí aliado o simpatizante o algo por el estilo) y expulsado a todos mis pocos amigos por borrachines o navajistas. Tal vez fuera porque Arnoux era alguien que nunca pedía nada, y que siempre lo recibía a uno con una sonrisa. Desde que yo había superado el temor que le suele provocar ese tipo de personas a la gente normal –el miedo a que su desgracia sea contagiosa–, me agradaba mucho darme una vuelta por su escalera y mantener con él una intrascendente conversación sobre fútbol o sobre música. Yo ya conocía sus opiniones –que no eran muchas, sino sólo un puñado– y hallaba un extraño placer al hacérselas recitar una y otra vez. Me gustaba la estabilidad del personaje, el hecho de que, mientras el mundo y mi cerebro atravesaban por centenares de cataclismos, él se mantuviera siempre igual, con sus mismas opiniones y costumbres.

Pero ya estarán imaginándose, por todo lo que les dije antes, que esa tarde Arnoux no me esperaba sentadito en su escalera habitual. Le pregunté por él a un par de chicas gordas y aplicadas que estaban parloteando por las inmediaciones, y me enteré de que lo habían agarrado metiendo mano dentro de una mochila ajena y lo habían expulsado del colegio de inmediato.

Las gorditas lucían compungidas, aunque no exageradamente. Pensándolo mejor, más bien parecían incómodas con su papel, como cualquier persona que tuviera que informar de una tragedia que en realidad le importa muy poco y hasta le causa cierta gracia. O no, en realidad ya ni sé cómo lucían aquellas malditas pobres chicas. Bajo mis pies, la tierra se resquebrajaba.

Debía haber algún error. No podía ser cierto. Esa gente que nunca tiene nada mejor que hacer que reírse del más débil, de la que siempre hay cientos de ejemplares hasta en el colegio más pequeño, debía haberle tendido una trampa para divertirse un rato. Como aquella vez en que habían convencido al tartamudo Trubba de que Bonifetti, la chica más linda del establecimiento, estaba enamorada de él, para después esperarlo con una cámara de video y filmar su patética y trabada declaración amorosa. Poco les importaba si así arruinaban una vida. Pobre Arnoux. ¿Qué destino se abría ahora ante él? La vergüenza eterna. Dondequiera que fuera, los rumores lo seguirían. El ladrón de cartucheras. Ni siquiera el aura fascinadora del crimen estaría ahí para protegerlo: nunca sería más que un pobre diablo; nadie le temería, pero todos le tendrían aprensión. Ya nunca podría entrar a casa de nadie sin que lo hicieran desnudarse para revisarlo a la hora de partir. Usarían linternas infrarrojas para revisarle el trasero, por temor a que se hubiera introducido ahí una lapicera o quién sabe qué bizarros tesoros domésticos. Aunque lo más probable era que ya nunca lo dejaran entrar a ninguna parte. Tendría que irse del país. Tal vez incluso del universo.

¿Por qué todo eso me afectaba tanto? Como ya dije, me había terminado encariñando con aquel pequeño mutantecito. Pero había algo mucho más importante: se había convertido en una suerte de derivación paralela de mi propia existencia, como una posibilidad de mi propia vida que había seguido su curso independiente más allá de mí mismo. Yo podría haber sido Arnoux, podría haber sido esa clase de muchachito tímido y asustadizo que ha abandonado toda esperanza de participar hasta en los más mínimos acontecimientos del planeta. Tal vez todos, o al menos todos los bichos raros como yo, hubiésemos podido ser él. Si tan sólo hubiera terminado dejándome vencer por la hostilidad del mundo exterior, por la dificultad de los movimientos y las palabras, como tantas veces estuve a punto de hacer, y tantas veces de hecho hice, pero si ese abandono hubiera sido generalizado y no circunstancial, si mi furibunda personalidad no se hubiera interpuesto como un escudo entre mi falta de carácter y el mundo, quién sabe cómo hubiera terminado todo aquello, a qué dostoievskianos sucuchos me hubiese condenado la vida por ser incapaz de cumplir siquiera con sus órdenes más básicas…

Era un momento crucial. Porque si el mundo se atrevía a hacerle daño a un tipo tan inofensivo como Arnoux, estábamos todos en peligro. Todos seríamos denigrados y paseados por las calles como fenómenos de circo, como tigres desdentados, sin una mínima partícula de orgullo detrás de la cual resguardarnos del ridículo y el escarnio de las multitudes de imbéciles cagones envalentonados.

Empecé a regresar hacia el bar, casi sin pensarlo, pero a los pocos metros me detuve. Era obvio que aquellos estúpidos nerds no habrían abandonado su posición estratégica, montando sitio alrededor de la vagina de Vicky, y que el tema de Arnoux ya habría sido tratado con absoluta voracidad, como una pobre ramita indefensa arrojada a la oscura caldera de la conversación frívola, provocando que aquellos que eran más dignos de rechazo y de náusea pasaran por sujetos ubicados y sensatos, y que aquellos que se merecían toda la piedad de todos los corazones del universo terminaran aplastados por la vergüenza y los sobreentendidos.

Ya había sido demasiada la humillación a la que había expuesto mis propios principios sin razón valedera, sólo por una estúpida muchachita de vagina dorada. Decidí que iría a visitar a Arnoux a su casa, ya que estaba claro que, si no era yo, nadie iría a verlo jamás, ni siquiera todas esas chicas de anteojos y aparatos bucales a las que, de tan tímidas, se las termina siempre tomando por buenas.

Fui bordeando el Golf, entre los árboles de moras blancas y los monoblocks supuestamente elegantes construidos ahí donde antes se alzaban las demolidas villas del Bajo. Llegué al edificio del que el padre de Arnoux era portero y estuve un buen rato tocando el timbre. Al final, una puerta se abrió en el fondo del pasillo y la madre de aquel santo cleptómano vino hacia mí con cara de poquísimos amigos, muchísimas lágrimas y una cantidad a designar de pastillas para los nervios.

–¿Sí? –me preguntó. Era la primera vez que la veía, aunque ya varias veces había acompañado a Arnoux hasta su casa.

–¿Puedo ver a Antonio? –le pregunté.

–Antonio está descansando.

Creo que nunca antes había escuchado que lo llamaran dos veces seguidas por su nombre de pila. Insistí entonces con una tercera y la madre replicó con una cuarta. Lucía más cansada que un Ami 8 de los años 60. Era obvio que para ella nuestra conversación debía terminar cuanto antes. Pero yo insistí, expliqué que era amigo de Antonio (“Antonio no tiene amigos”, me contestó la madre, no sé si con pena o con un extraño orgullo), que necesitaba verlo, que se había cometido una injusticia. Ella me escuchaba en silencio, demasiado sedada para reaccionar. Alguien que seguramente sería el hermano menor de Arnoux apareció entonces, preguntando:

–¿Qué pasa, mamá?

Volví a repetir lo que había estado diciendo, aunque las palabras se me enredaban entre sí y terminaban diciendo cualquier otra cosa, mientras el temor de estar ofendiéndolos me iba paralizando cada vez más. Algo andaba mal: aquellas personas me miraban incrédulas, como preguntándose si era cierto lo que estaban oyendo, y sólo una fatiga extrema les impedía contestarme o echarme a patadas del lugar.

Finalmente, el hermano me hizo gesto de que lo siguiera y se marchó por el pasillo hacia el departamento, que estaba en la planta baja de un edificio decrépito. No había demasiada luz, pero creo recordar que la casa de los Arnoux estaba completamente atestada de trastos viejos, que por todas partes había cajas y muebles tapados con alfombras o con sábanas descoloridas, pero que de todos modos alguien (la madre, supongo) intentaba mantener una apariencia de orden entre todo aquello, colocando vasos con flores, portarretratos y mantelitos bordados por doquier, con una dedicación entre enternecedora y escalofriante.

El hermano de Arnoux me guió hasta una habitación diminuta en la que evidentemente debía vivir mi amigo. Dudó un momento y luego abrió un pequeño armario escondido, y se hizo a un lado para que yo pudiera ver su interior. Para que yo también pudiera tener mi pequeña visión del Infierno que me hiciera compañía durante el resto de mi vida

Aquello era alucinante. Había ahí toda una interminable colección de lapiceras, sacapuntas, gomas de borrar, compases, transportadores, reglas, cutters, tijeritas, papeles secantes, de calcar y de forrar, y quién sabe cuántos útiles más, algunos de ellos muy caros y coloridos, otros viejos y casi irreconocibles, muchos de ellos con una inscripción con el nombre del propietario original, dando la pista de quién sabe cuántos millares de robos metódicos y sistemáticos cometidos durante años. Todo aquello estaba ordenado de una manera asombrosamente puntillosa, e identificado con etiquetas seguramente también robadas: ahí estaba el botín que el silencioso Arnoux había ido amasando a lo largo de los últimos diez años, desmantelando cientos de cartucheras perfectas de cientos de alumnos aplicados e insoportables.

No dije una palabra. Me fui de aquella casa (a Arnoux no se lo veía por ninguna parte, después me llegaría el rumor de que lo habían metido en una clínica psiquiátrica) y estuve vagando por la calle durante un tiempo que me pareció larguísimo. Finalmente, había terminado faltando a clase sin siquiera proponérmelo. Anduve dando vueltas por las disquerías de la avenida Cabildo, comí un par de Frankfurters en la galería de siempre y miré las mujeres pasar hasta quedar definitivamente paralizado en el capot de un auto, horrorizado por la cantidad de vidas que nunca viviría, y por entrever mi extraño destino, que me guiaría siempre hacia las puertas más tristes y solitarias, alejándome imperceptiblemente del resto de los seres humanos hasta que ya toda esperanza se transformara en una mera casualidad.

Atardecía. Me acerqué a un teléfono público y disqué el número de Vicky Moriarty. Dos veces seguidas, separadas por un par de minutos, escuché su voz quebrada y serpenteante repetir “Hola… Hola…” sin atreverme a decir nada. La tercera vez ella dijo: “Sé que sos vos, K. Estoy harta de tus manías. ¿Cómo pudiste dejarme sola rodeada de todos esos imbéciles? No quiero saber más nada con vos.”

No cortó, sino que se quedó respirando muy fuerte por el auricular del teléfono. ¡Dios, hasta su respiración sonaba a sexo desenfrenado! Estuve escuchándola un rato y después, siempre sin decir una palabra, corté.

Y juro que lo sentí un poco, ya que me costaría mucho encontrar otra vagina como aquella. Pero bueno, así eran las cosas.

Duro es el camino del hombre de corazón.